Llevo mucho tiempo —años— dándole vueltas a la alimentada disyuntiva libro en papel-libro electrónico. Inicialmente no le di mucha importancia y entendía que a fin de cuentas ambos son libros. Posteriormente el debate público en los medios del sector y mi labor dentro del mismo me azuzó a decantarme —casi caigo en la trampa—. Pero lo dejé pasar sin tomar partido tal y como entonces absurdamente se planteaba.

La idea no obstante no dejaba de darme vueltas, como el tábano de Platón. Y decidí formarme una opinión a partir de mi propia experiencia. Libros de papel ya tenía miles, pero no un e-reader —leído erida como diría Aramburu—. Empleé no poco tiempo en decidirme por un lector que reuniera lo que yo entendía eran requisitos óptimos. En un símil con el libro de papel decidí comprar uno que se pudiera leer como si de la hoja de un libro de papel se tratara, con un tamaño de tipografía normal. Continuada la búsqueda dí con uno descatalogado: el Tagus Lira. Tuve a suerte de que una amable vendedora de Wallapop me enviara uno nuevo sin embalaje por un precio razonable. Y lo conseguí en breve plazo. Ahora tocaba experimentar.

Las ventajas de estos dispositivos son harto conocidas por todos. Pero empecé a darme cuenta que realmente esas ventajas se concentraban en aspectos cuantitativos: muchos libros dentro, poco espacio, mucha duración de la batería, poco dinero… Empecé a leer un libro, no recuerdo cuál —mal síntoma—. Experiencia extraña. En momentos, a punto de abandonar. Pero me convencí de que requería un proceso de aprendizaje o de habituarse al nuevo formato o, mejor dicho, al nuevo sistema. Extraño también no ver con claridad nuestro avance en la lectura, el montoncito bajo nuestra mano izquierda de las páginas ya leídas y otro bajo nuestra mano derecha con el de las páginas por venir. El indicador en la pantalla, una marca sobre una línea que representa la extensión total del libro no me convencía. No podía calibrarse con los dedos, tocarse.

Terminé el libro y la experiencia me dejó algo frío. Meses después leí otro —de éste sí me acuerdo—. La experiencia algo mejor parecía confirmar que había avanzado en ese supuesto proceso de asimilación del nuevo modo de leer. Pero no me terminaba de llenar. No era la misma sensación de finitud y completitud que había sentido siempre que había finalizado un libro, al menos con los buenos. Algo faltaba. Y empecé a pensar de nuevo. Intuyendo razones, di con dos referencias que aclararon mis pensamientos. La primera de ellas es de un artículo de Jorge Comensal, Más que una experiencia religiosa, publicado en la revista Claves de la razón práctica, número 259, julio-agosto 2018 (cursivas mías):

«… Ciertas lecturas se resisten a las pantallas. Hay algo intrínsecamente profano en ellas. Acaso sea su promiscuidad: lo mismo pueden representar páginas de la Biblia que imágenes de porn stars, de gatitos que de cadáveres, de Borges que de Coelho. La pantalla es la superficie más infiel, espejo que en vez de reflejar nos desdibuja. Tener una biblioteca entera en la tablet puede resultar muy cómodo a la hora de las mudanzas, pero también muy solitario al habitar una casa; a los humanos nos gusta rodearnos de objetos a los que atribuimos valor emocional, de libros que nos guían y acompañan como brújulas o amuletos.

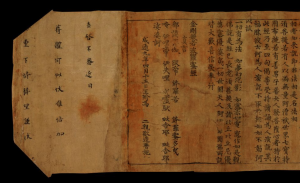

La lectura religiosa, como todos los rituales, exige un objeto sagrado, un portal hacia el misterio, un depósito concreto de lo invisible. Para compensar su ligereza, las ideas más abstractas requieren el dispendio de materia. De ahí los monumentos, los trofeos, los anillos de compromiso: símbolos que encarnan aspiraciones. Y la lectura religiosa no sucede solamente dentro del marco de las religiones instituidas. Hay devotos del Quijote, de En busca del tiempo perdido, de Muerte sin fin. Mientras haya lectores, no dejará de consagrarse a los libros sagrados una porción exclusiva de materia, un lugar tangible sobre el mundo. Mientras haya lectores, los mejores libros, aquellos cuya lectura se asemeja a un ritual, no dejarán de imprimirse.»

La segunda la hallé hace unos días leyendo un libro —papel— del filósofo Byung-Chul Han, La desaparición de los rituales. Herder, 2020:

«… El smartphone no es una cosa en la acepción que Hannah Arendt da al término. Carece justamente de esa mismidad que da estabilidad a la vida. Y tampoco es especialmente duradero. Se distingue de cosas tales como una mesa, que yo tengo ante mí en su mismidad. Sus contenidos mediáticos, que acaparan continuamente nuestra atención, son cualquier cosa menos idénticos a sí mismos. Su trepidante alternancia no permite demorarse en ellos. El desasosiego inherente al aparato lo convierte en un trasto. Además nos hace adictos y nos obliga a echar mano de él, mientras que de una cosa no deberíamos sentir que nos mete presión.»

Esta última reflexión, extrapolándola a un e-reader, fue la que cerró el círculo y me determinó a escribir estas líneas. Las páginas de un libro siempre existen, con independencia de cuál estemos leyendo en ese momento. Pudo ir a cualquier otra página y la anterior sigue existiendo. Incluso puedo ver las dos a la vez. Esta durabilidad, esta permanencia no es posible en un ebook, al menos en aquellas páginas que no son contiguas. El ebook completo no existe de manera simultánea.

Ambos párrafos han hecho que finalmente aclare mi mente y tome partido, no por la trampa papel-electrónico, disyuntiva que no existe —pueden ser complementarios y no excluyentes— sino el decidirme a aparcar el super reader de 9,7 pulgadas, casi 25 cm. de diagonal, y retomar el papel, probablemente para siempre.

Con el respeto absoluto a los lectores, verdadero fin de este oficio, y a sus preferencias por los modos de lectura, en 2K Ediciones no nos planteamos publicar nuestros libros en formato electrónico. Al menos, hasta que el tábano se despierte de nuevo. Porque un libro es más que un texto.